はじめに:チンチラの魅力を知る旅へようこそ!

こんにちは!チンチラ専門ブログ「チンチラのぴょんきち」へようこそ。ここでは、チンチラとの暮らしをより豊かで幸せなものにするための情報を発信しています。

「チンチラってどんな動物?」「飼ってみたいけど、何から始めればいいかわからない…」

そんな疑問をお持ちではありませんか?

この記事は、現在チンチラを飼育している私自身の**実体験**と、**専門機関の信頼できるデータ**に基づいて、チンチラの飼い方を徹底的に解説するものです。この記事を読めば、チンチラがどんな動物なのか、飼育の魅力や大変なことまで全てが分かり、安心してチンチラを家族に迎え入れる準備ができるはずです。

ふわふわの被毛、つぶらな瞳、そして愛らしい仕草。チンチラは一度その魅力に触れると、忘れられなくなるほど特別な存在です。しかし、その可愛らしさの裏には、飼い主が知っておくべき多くの知識と責任が伴います。このガイドを通じて、チンチラとの生活が最高に幸せなものになるよう、しっかりと準備を進めていきましょう。

さあ、ふわふわで愛らしいチンチラの魅力に迫る旅を始めましょう!

チンチラってどんな動物?基本情報を徹底解説

チンチラは、南米アンデス山脈の標高が高い地域に生息する、夜行性のげっ歯類です。その歴史は古く、かつては高級毛皮として乱獲され絶滅寸前にまで追い込まれましたが、現在ではペットとして世界中で愛されています。愛らしい見た目と人懐っこい性格から、近年、非常に人気が高まっています。

チンチラの分類と特徴:なぜふわふわなの?

チンチラは、げっ歯目チンチラ科チンチラ属に分類されます。ペットとして飼育されているのは主に「エボシチンチラ(学名:Chinchilla lanigera)」という種です。彼らが持つ最大の特徴は、その驚くほど密度の高い被毛にあります。

- ふわふわの被毛の秘密 チンチラの毛は、1つの毛穴からなんと50〜80本もの毛が生えていると言われています。この毛の密度は動物界でもトップクラスで、そのふわふわとした感触は一度触れたら忘れられません。この高密度な被毛は、野生下で極寒の環境から身を守るために進化したものです。そのため、チンチラは高温多湿な環境に非常に弱く、適切な温度・湿度管理が飼育の鍵となります。

- 平均寿命 チンチラの平均寿命は10〜15年と比較的長く、中には20年以上生きる個体も珍しくありません。これは他の小動物と比べても非常に長寿です。そのため、チンチラを家族に迎える際は、その長い生涯を共に歩む覚悟と責任が求められます。

- 性格 チンチラは、賢く、好奇心旺盛で遊び好きな性格です。また、感情表現が豊かで、喜び、怒り、悲しみ、警戒など、様々な表情や鳴き声で気持ちを伝えてくれます。個体差はありますが、毎日のお世話を通じて信頼関係を築くことで、非常に人懐っこいパートナーとなってくれます。私自身の経験でも、初めてお迎えした当初は警戒心の強かったチンチラが、今では名前を呼ぶとケージの扉を開けるのを待っていたり、なでられるのを喜んだりするようになりました。

チンチラの豊富なカラーバリエーション:個性豊かな仲間たち

チンチラには、遺伝によって決まる様々な美しいカラーが存在します。この多様性も、チンチラがペットとして愛される理由の一つです。

- スタンダードグレー: 野生種に最も近く、最もポピュラーなカラーです。シックなグレーのグラデーションが美しく、チンチラらしい素朴な魅力を楽しめます。

- バイオレット: 青みがかったグレーで、上品でミステリアスな雰囲気を持ちます。

- パイド: 白とグレーが混ざり合ったカラーで、白の模様の入り方は個体ごとに異なり、世界に一つだけの模様を楽しむことができます。

- その他: ブラックベルベット、ホワイト、モザイク、サファイア、アンゴラなど、多種多様なカラーが存在します。それぞれのカラーには、特徴的な遺伝子情報があり、毛質や性格に影響を与えることもあります。

チンチラを飼う魅力と大変なこと【実体験から学ぶ】

私が実際にチンチラと暮らす中で感じた、飼育の魅力と大変なことを正直にお伝えします。これは、チンチラを飼い始める前にぜひ知っておいてほしい、**私の経験値**に基づいた情報です。

チンチラを飼う魅力3選

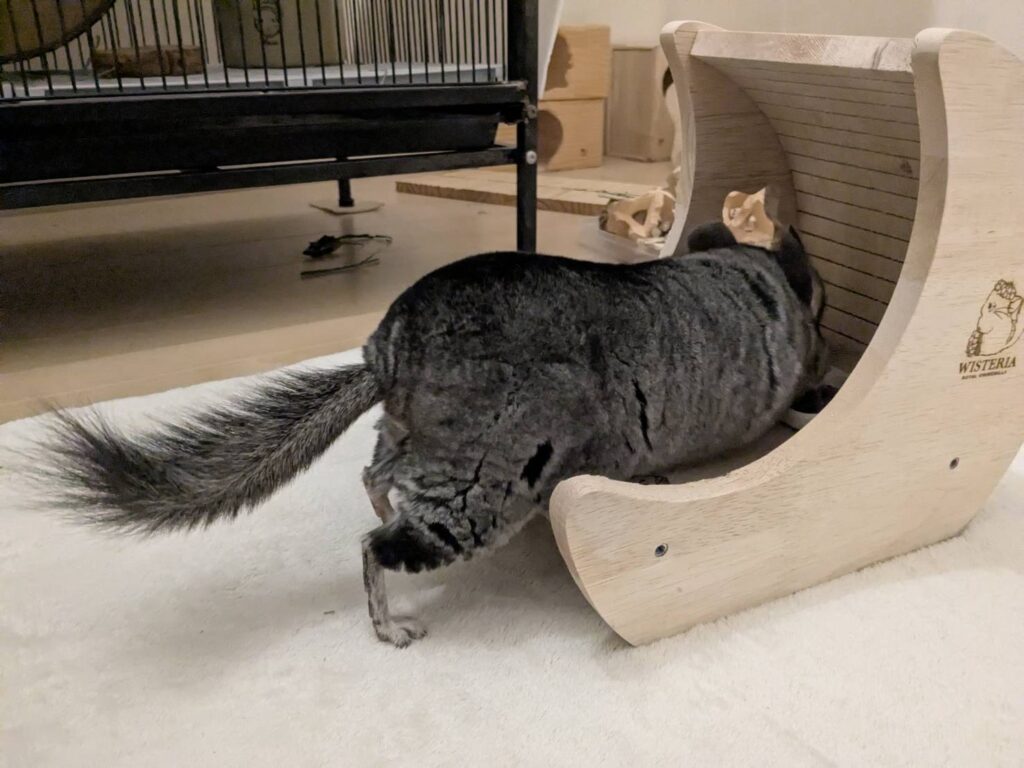

- 愛らしい仕草と豊かな表情: チンチラは、驚くほど感情表現が豊かです。ごはんを食べる時の幸せそうな表情、砂浴びで体をゴロゴロさせる姿、ケージの中でジャンプして遊ぶ様子など、一つ一つの仕草が飼い主の心を癒してくれます。特に、手に乗ってきて小さな手で私の指をギュッと掴んでくる瞬間は、言葉にできないほどの幸せを感じます。

- 賢く人懐っこい性格: チンチラは非常に賢く、名前を覚えたり、飼い主の行動パターンを理解したりします。私がケージの近くに行くと、ケージの扉を開けるのをわくわくした様子で待っていたり、おやつが入っている袋の音を聞くとすぐに反応したりします。信頼関係が深まると、まるで犬や猫のように甘えてくることもあり、その姿は飼い主にとって大きな喜びとなります。

- 鳴き声が小さく、飼育しやすい: チンチラは、他の小動物と比べてもほとんど鳴き声がしません。嬉しい時には「きゅーきゅー」と可愛らしく鳴ったり、不満な時には「ぐーぐー」と低い声で鳴ったりしますが、大きな鳴き声を出すことは少ないです。そのため、集合住宅などでも近隣を気にすることなく飼育しやすいのが大きなメリットです。

チンチラを飼う上で大変なこと3選

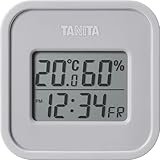

- デリケートな体質と温度・湿度管理の重要性: チンチラは、高温多湿に非常に弱いです。日本の夏はチンチラにとって命に関わる危険な環境となります。そのため、夏場はエアコンが必須となり、電気代がかさむことも覚悟しなければなりません。理想的な温度は18〜22℃、湿度は40〜60%とされています。室温と湿度を常に快適な状態に保つための設備投資と管理は、飼い主の重要な責任です。

- ケージ内での破壊活動とランニングコスト: チンチラはげっ歯類なので、硬いものをかじる習性があります。ケージ内のプラスチック製品や木製のステップ、時にはコードなどもかじってしまうことがあります。そのため、安全な木製のおもちゃや、かじり木を常に用意しておく必要があります。また、ペレット(主食)やチモシー(牧草)、砂浴び用砂、消耗品のケージマットなど、定期的な購入が必要なものが多く、ランニングコストがかかります。

- 夜行性の生活スタイル: チンチラは夜行性のため、日中はほとんど寝ています。私たちが活動する昼間に遊びたいと思っても、なかなか思い通りにはいきません。一緒に遊べるのは夜が中心となります。生活リズムを合わせることが難しい場合もあるかもしれませんが、チンチラが本来持っている習性を理解し、尊重することが大切です。

チンチラを飼う前に知るべき「心構え」と「飼育環境」

チンチラを家族に迎えることは、一つの命を預かるということです。そのため、飼い始める前に知っておくべき心構えと、適切な飼育環境を整えることが非常に重要です。

チンチラ飼育に向いている人・向いていない人

- 向いている人: 毎日のお世話を欠かさず行える人、チンチラの健康管理に気を配れる人、長期的な飼育を考えている人、静かで落ち着いた環境を好む人。

- 向いていない人: 動物アレルギー体質の人(特に牧草アレルギーは注意)、温度管理が難しい環境に住んでいる人、小さな子供がいて静かな環境を保つのが難しい家庭。

チンチラ飼育に欠かせない4つのポイント

- ケージとレイアウト: チンチラは上下運動を好むため、高さのあるケージを選びましょう。ケージ内にステップやハンモックを設置することで、運動不足の解消に繋がります。また、レイアウトはチンチラが安全に過ごせるように、角や隙間に挟まったり、足を引っ掛けたりしないように工夫が必要です。

- 温度と湿度管理: 前述の通り、チンチラは高温多湿に弱いため、適切な温度と湿度管理は絶対不可欠です。エアコンや除湿機をうまく活用し、常に快適な環境を保つようにしましょう。特に夏場は、室温が25℃を超えないように管理することが重要です。

- フードと水: 主食は専用のペレットとチモシー(牧草)です。チモシーは常に食べられるようにしておき、歯の健康維持のためにも、質の良いものを与えましょう。新鮮な水も常に与えられるように、給水ボトルを設置してください。

- 砂浴び: チンチラは水浴びができません。被毛の健康を保つために、週に2〜3回、専用の砂で砂浴びをさせてあげる必要があります。砂浴びは、ストレス解消にも繋がる大切な時間です。

専門家が語るチンチラの健康と長寿の秘訣

チンチラの健康を維持し、長生きしてもらうためには、日頃からの観察と適切なケアが不可欠です。ここでは、**獣医師や専門家の見解**を交えながら、チンチラの健康管理について解説します。

かかりやすい病気とその兆候

- 不正咬合: げっ歯類特有の病気で、歯が伸びすぎてしまい、食事が困難になる病気です。食事量が減ったり、よだれが出たり、体重が減少したりといった兆候が見られたら、すぐに動物病院を受診しましょう。定期的に硬いものをかじらせて、歯を削ることが予防に繋がります。

- 真菌症(皮膚炎): 高温多湿な環境で発生しやすい病気です。被毛が抜ける、フケが出る、かゆがるなどの症状が見られます。ケージ内の清潔を保ち、湿度管理を徹底することが重要です。

- 毛玉症(ヘアボール): チンチラは自分で毛づくろいをするため、毛を飲み込んでしまうことがあります。これが体内で固まると、消化器系のトラブルを引き起こします。予防には、ブラッシングを定期的に行うことや、食物繊維が豊富な食事を心がけることが大切です。

チンチラの健康に関する情報は、特に正確性が求められます。当ブログでは、これらの病気の兆候や対処法について、自身の経験や、信頼できる獣医学の文献等情報に基づいて発信しています。チンチラの健康に不安がある場合は、必ず専門の動物病院を受診してください。

まとめ:チンチラとの幸せな生活を始めるために

この記事では、チンチラの基本的な情報から、飼育の魅力と大変なこと、そして飼い始める前の心構えについて、解説しました。

- チンチラは寿命が長く、愛らしい仕草と賢い性格が魅力。

- 高温多湿に弱いため、適切な温度・湿度管理が必須。

- 定期的なコストや夜行性といった特徴も理解しておく必要がある。

- 健康維持のためには、日頃の観察と予防が不可欠。

この記事で得た知識を活かし、チンチラとの幸せな生活を始めるための第一歩を踏み出しましょう。

チンチラを家族に迎え入れる準備は整いましたか?

次に読む記事として、チンチラのお迎え準備について詳しく解説した記事がおすすめです。ケージや必要な用品、初期費用についても詳しくご紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

- 👉 チンチラのお迎え準備に役立つ記事はこちら:チンチラのお迎え準備 | チンチラのぴょん吉

- 👉 チンチラの日常のお世話について知りたい方はこちら:日常のお世話とコミュニケーション | チンチラのぴょん吉

当ブログの姉妹サイト「ライフスタイルブログ」でも、6人家族の日常や子育てに関する情報などを発信しています。こちらもぜひご覧ください。

- ライフスタイルブログ「6人家族のLife Labo」:https://hshfii-orpsp.fun/

- 参考サイト:

にほんブログ村

この記事は、チンチラを飼育する著者自身の経験に基づき、信頼性の高い情報を慎重に調査・記述しています。記事内容に誤りや不足がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

※本記事にはアフィリエイト広告が含まれております。